重慶以“橋都”而聞名,每一次跨越山水,背后都凝聚著建橋技術的創新。這樣的技術,也被重慶的橋梁建設者們帶到了全國各地,甚至海外。系列報道《勞動者風采》來認識一名架橋工:2022年重慶五一勞動獎章獲得者劉萬安。

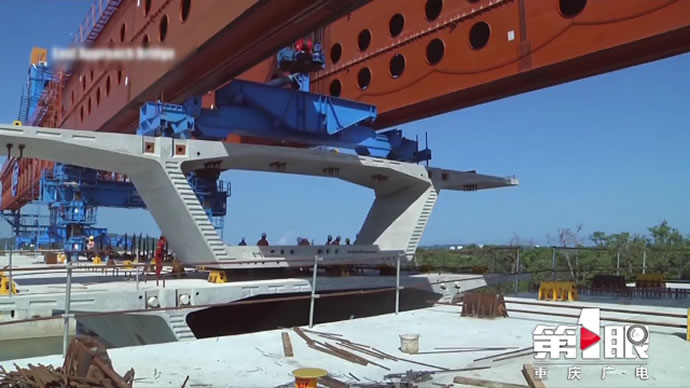

在粵港澳大灣區南中高速項目現場,劉萬安正小心翼翼操作著架橋機。即使已經非常熟練,但要控制好這個龐然大物,也需要全神貫注。

中交二航局第二工程有限公司架橋機工長劉萬安介紹,架設30米的箱梁,單片重量113噸,不僅要控制好支腿的垂直度,梁體的傾斜角度,吊裝前還必須經過精準計算。

劉萬安是土生土長的重慶人,他參與建設的第一座大橋,就是家鄉的奉節長江大橋。

劉萬安覺得建設大橋給他帶來的成就感是爆棚的。當時是2004年,大橋的建成真的改變了當地的交通,可以說,是橋讓城市發展起來,讓老百姓生活便利起來。

18年來,劉萬安以架橋工的身份,把自己的足跡散布到了大江南北,甚至是異國他鄉。在文萊首座跨海特大橋梁——大摩拉島大橋建設中,他在起重設備受限的情況下,完成了“逆裝法”架橋機等高難度施工。

劉萬安說:“團隊中70%都是重慶人,我們保持重慶人的飲食習慣、說話方式。我們更是把重慶作為橋都,把好的架橋技術帶到全國各地乃至世界各地,這是我作為一個重慶人最自豪的。”

(第1眼-重慶廣電記者 廖夢然 周慶 特約記者 楊啟寧 李英彬 朱松)